Уровень участия в политических выборах – это очень важный показатель благополучия страны и перспектив ее развития.

Уровень участия в политических выборах – это очень важный показатель благополучия страны и перспектив ее развития.Во всем мире есть проблема абсентеизма, уклонения части граждан от участия в выборах. (Слово абсентеизм происходит от латинского Absentia – отсутствие). Но есть понимание, что явление это неоднозначное.

Нельзя сказать, что всеобщее участие в выборах – это признак благополучия. Во-первых, это и невозможно, потому что всегда какой-то процент избирателей физически не может прийти на избирательные участки из-за болезни, каких-либо событий в семейной жизни или из-за какой-то поездки. Во-вторых, если граждан административным путем стимулировать к участию в выборах, из этого ничего хорошего не получается. Знаменитые 99% участия советских граждан в выборах никак не сдержали развал СССР. В-третьих, часть наших граждан, к сожалению, не обладают необходимым минимальным уровнем культуры, достаточным для того, чтобы осмысленно участвовать в выборах. Есть такие индивиды, которые не способны сделать осознанный выбор на избирательном участке. Поэтому лучше, когда избиратели с дефицитом политической культуры не придут на избирательные участки и не смогут исказить, повредить коллективный выбор сограждан.

Один мой добрый товарищ, профессор А.Давыдов полагает, что в соотношении голосующих и не голосующих есть некое “золотое сечение” – 60:40, в нормальном обществе 60% голосуют, а 40% – нет. Если это соотношение искажается, значит происходит дестабилизация общества, или его политическая система утрачивает доверие и никто не хочет идти на выборы, или наоборот, происходит чрезмерная политизация, и активность избирателей резко возрастает. Обе тенденции свидетельствуют об общественном неблагополучии. Посмотрим на Францию, здесь на парламентских выборах в этом году в первом туре не участвовало в голосовании около 43% избирателей, а во втором – около 45%. У нас на Юге в 2007 г. на парламентских выборах не приняли участие также 43% избирателей. Это вполне уровень Франции, развитой демократической державы. На Западе Украины этот показатель равен 32%, что уже сильно отличается от французского.

Низкий уровень явки избирателей на выборы и референдумы иногда оказывает решающее влияние на развитие политической ситуации. Только что, 29 июля, в соседней Румынии прошел референдум по импичменту президенту. И хотя большинство проголосовало за импичмент, референдум оказался несостоявшимся из-за низкой явки избирателей – только чуть больше 46% пришло, а нужно не менее 50%. Румынские избиратели “проголосовали ногами”, поддержав президента Т.Бэсеску.

Что касается прогнозов явки на выборы в Верховную Раду 28 октября 2012 года, то они весьма противоречивые. Есть немало прогнозов низкой явки, которые объясняются усталостью населения и недоверием к власти. Но социологические исследования, которые проводятся в стране ведущими социологическими центрами, не дают оснований верить таким прогнозам. Так, например, Центр имени Разумкова говорит, что 78% избирателей придут на выборы. По итогам выборов явка всегда ниже прогнозов, результатов опросов.

По результатам моих собственных исследований, которые я провожу в Херсонской области, 68% избирателей готовы участвовать в выборах (35% – примут в них участие обязательно, и 33% – скорее всего примут участие).

Почему часть херсонцев не хотят участвовать в выборах? Ответы на соответствующий вопрос распределились следующим образом: 36% – сказали, что “выборы ничего не изменят в реальной жизни”; 35% – “не верю, что выборы будут проведены честно”; 23% – “не вижу партию, за которую стоило бы голосовать”; 22%– “меня не интересуют политика и выборы”.

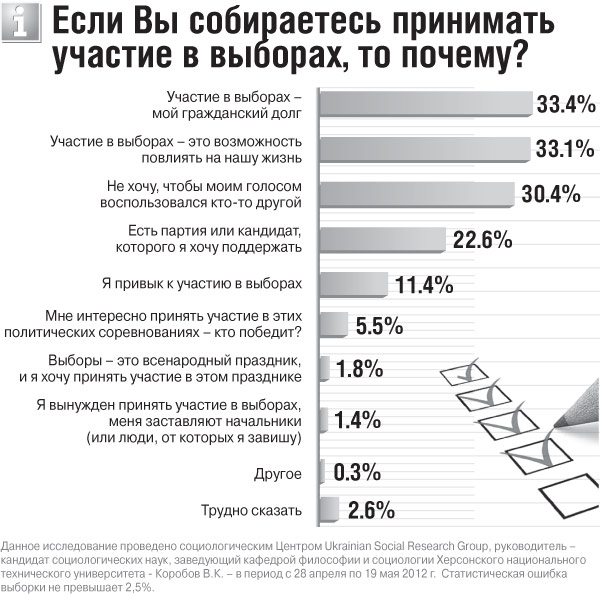

Каковы же мотивы тех, кто будет голосовать? 33% – “участие в выборах – мой гражданский долг”; 33% – “участие в выборах – это возможность повлиять на нашу жизнь”; 30% – “не хочу, чтобы моим голосом воспользовался кто-то другой”; 23% – “есть партия или кандидат, которого я хочу поддержать”; 11% – “я привык к участию в выборах”.

Участие в голосовании тесно связано с социальными статусами человека. Чем выше образование человека, тем меньше он склонен участвовать в выборах, и наоборот, доля голосующих выше среди малообразованных людей. Богатые тоже не голосуют. А среди бедноты уровень участия в выборах выше. На участие в выборах, как это широко известно, влияет и возраст, молодые чаще уклоняются от участия в голосовании, а старики, пенсионеры – это надежный и верный электорат, они обязательно ходят на избирательные участки и с энтузиазмом голосуют.

Среди молодежи 18-29 лет мало избирателей. Поэтому те партии, которые ориентируются на молодежь – рискуют. Так, за партию УДАР в наших опросах высказываются много молодых людей, поэтому рейтинги этой партии высокие. Но эти респонденты на выборы не придут, и партию УДАР на выборах, возможно, ждет разочарование. Говорят, что молодежь не принимает действующую политическую систему. Отчасти это правильно. Но есть еще причины молодежного абсентеизма: нет на политической сцене партий, способных выразить молодежные интересы, к тому же для значительной части молодежи политическая жизнь не представляет интереса, эта молодежь живет своей жизнью.

Ответить, почему люди не голосуют, – нелегко. Следует учитывать и социальную психологию (привычки, установки, стереотипы и т.д.), и эмоциональную насыщенность жизни, и уровень социальной ответственности, и различные социально-демографические и психологические характеристики личности избирателя.

Власть и политические партии применяют различные технологии для мобилизации своих избирателей, делают все для того, чтобы привести своих сторонников на избирательные участки. Иногда при этом используются технологии манипулятивного характера, воздействие на подсознание избирателя. Уважающей себя личности следует прежде, чем голосовать, подумать над тем, является ли ее решение голосовать за партию или кандидата самостоятельным и ответственным, или это решение принято под воздействием политической технологии?

Власть и политические партии применяют различные технологии для мобилизации своих избирателей, делают все для того, чтобы привести своих сторонников на избирательные участки. Иногда при этом используются технологии манипулятивного характера, воздействие на подсознание избирателя. Уважающей себя личности следует прежде, чем голосовать, подумать над тем, является ли ее решение голосовать за партию или кандидата самостоятельным и ответственным, или это решение принято под воздействием политической технологии?Полноценная жизнь обычного человека включает в себя и гражданскую активность, участие в политических выборах. Быть избирателем – интересно и волнительно. Это коллективное политическое творчество, риск оказаться среди проигравших. Наконец, это твоя принципиальность и ответственность.

Безусловно, мы можем рассуждать о патриотизме и рациональной целесообразности голосования. Но в свободном обществе участие или неучастие в выборах – это прежде всего личный выбор человека, личности, которая в той или иной степени вовлечена в общественную жизнь. Люди, которые не ходят на избирательные участки – это личности, выбор которых заслуживает уважения, эти граждане не являются людьми второго политического сорта.

Владимир Коробов, кандидат социологических наук. "Вгору"