На следующий день после Успения Богородицы, 29 августа, православные и грекокатолики отмечают праздник, который в церковном календаре называется Перенесение РёР·В Рдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (РЈР±СЂСѓСЃР°) Господа РРёСЃСѓСЃР° Христа, а в народе — Третий Спас, Спас на полотне, или Ореховый Спас.

На следующий день после Успения Богородицы, 29 августа, православные и грекокатолики отмечают праздник, который в церковном календаре называется Перенесение РёР·В Рдессы в Константинополь Нерукотворного Образа (РЈР±СЂСѓСЃР°) Господа РРёСЃСѓСЃР° Христа, а в народе — Третий Спас, Спас на полотне, или Ореховый Спас.Рстория праздника

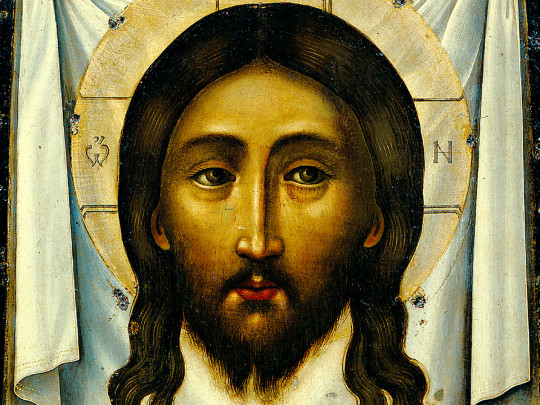

События, которым посвящен этот праздник, происходили, РєРѕРіРґР° РРёСЃСѓСЃ проповедовал РІВ Рудее и прославился множеством исцелений РёВ РґСЂСѓРіРёРјРё чудесами. Узнал о нем и Авгарь Ухама — правитель месопотамского РіРѕСЂРѕРґР° Рдессы, страдавший неизлечимой болезнью — РІСЃРµ его тело было поражено проказой. Еще не видя Христа, он признал его Сыном Божьим и отправил РІВ Рудею своего живописца Ананию (Ханнана) СЃВ РїРёСЃСЊРјРѕРј, в котором содержались РїСЂРѕСЃСЊР±Р° об исцелении и предложение РєСЂРѕРІР° и защиты от преследователей. В крайнем случае Анания должен был написать портрет Спасителя.Добравшись до места, Анания не смог пробиться к Христу, окруженному РѕРіСЂРѕРјРЅРѕР№ толпой людей, слушающих его проповедь. РўРѕРіРґР° он поднялся на высокий камень и попытался издали рассмотреть Сына Божьего и написать его портрет. Но расстояние между РЅРёРјРё было слишком велико и у художника ничего не получалось. Р тут Спаситель сам подозвал его к себе, назвав по имени. РРёСЃСѓСЃ передал для Авгаря краткое РїРёСЃСЊРјРѕ, в котором РѕР±СЉСЏСЃРЅРёР», что нужно сделать для исцеления и спасения его души, и пообещал прислать к нему своего ученика. Потом Христос РїРѕРїСЂРѕСЃРёР» принести РІРѕРґСѓ РёВ СѓР±СЂСѓСЃ (холст, плат, полотенце). Умыв лицо, РРёСЃСѓСЃ вытер его СѓР±СЂСѓСЃРѕРј, на котором чудесным образом отразился лик Спасителя. Святой СѓР±СЂСѓСЃ (плат с нерукотворным изображением лика РРёСЃСѓСЃР° Христа) вместе СЃВ РїРёСЃСЊРјРѕРј Анания доставил РІВ Рдессу. Как и было обещано Спасителем, с помощью СѓР±СЂСѓСЃР° Авгарь сначала избавился от основных очагов проказы, а окончательно победил болезнь, РєРѕРіРґР° уже после Вознесения Христова апостол Фома прислал к нему РѕРґРЅРѕРіРѕ РёР·В 70 учеников Рисуса — Фаддея. Он не только РїРѕРјРѕРі правителю полностью исцелиться от страшной болезни, но и окрестил его. Благодаря Фаддею РјРЅРѕРіРёРµ жители Рдессы тоже стали христианами.

Авгарь же, написав на нерукотворном образе слова: «Христе Боже, всякий, уповая на Тебя, не постыдится», приказал поместить натянутую на доски из негниющего дерева икону над главными воротами города, чтобы всякий входящий мог поклониться святому образу.

Так и было многие годы до тех пор, пока к власти не пришел один из правнуков Авгаря. Будучи язычником, он решил снять образ с городской стены. Но местный епископ, получив от Господа откровение, ночью зажег перед образом лампаду и замуровал нишу, в которой икона находилась. Со временем о месте хранения святыни забыли.

Вспомнили о святом образе РІВ 545 РіРѕРґСѓ, РєРѕРіРґР° Рдессу осадили РІРѕР№СЃРєР° персидского царя РҐРѕСЃСЂРѕСЏ I (РҐРѕР·СЂРѕСЏ I). Епископу Евлавию было видение Богородицы, которая указала место, РіРґРµ спрятана святыня. Образ достали, он был цел и невредим, перед РЅРёРј РїРѕ-прежнему горела лампада, а на плите, прикрывавшей нишу, чудесным образом повторилось изображение святого СѓР±СЂСѓСЃР°. РРєРѕРЅСѓ крестным С…РѕРґРѕРј пронесли по стенам РіРѕСЂРѕРґР°, и враг отступил.

Р’В 944 РіРѕРґСѓ византийский император Константин VII Порфирогенет (Багрянородный) за огромные по тем временам деньги (12 тысяч сребреников РёВ 200 пленных сарацин) выкупил СѓР±СЂСѓСЃ у правителя Рдессы. Образ Спасителя и написанное РёРјВ РїРёСЃСЊРјРѕ к Авгарю перенесли в Константинополь. 15 августа 944 РіРѕРґР° нерукотворный образ со всеми возможными почестями сначала доставили во Влахернский храм, потом перенесли в Фаросскую церковь. 16 августа РёРєРѕРЅСѓ перенесли в Константинопольский храм Премудрости Божьей, а затем, в тот же день, установили ее в Фаросской церкви Пресвятой Богородицы, в которой были собраны величайшие святыни православия. Рменно в честь этих событий и был установлен отмечаемый ныне праздник с постоянной датой — 16 августа (по старому стилю).

К великому сожалению, нерукотворный образ Спасителя был утерян. При каких обстоятельствах это произошло, точных сведений нет. По самой распространенной версии, в 1204 году его попытались вывезти на корабле в Венецию крестоносцы, практически разграбившие Константинополь. Но судно попало в шторм и затонуло в Мраморном море.

Но существуют и другие версии. Например, утверждается, что убрус приблизительно в 1362 году попал в Геную, где и хранится в монастыре в честь апостола Варфоломея.

Традиции праздника

А в народе Третий Спас (Первый — Медовый — отмечали 14 августа, Второй — Яблочный — 19 августа) называли еще Ореховым, так как к этому празднику дозревали лесные орехи и начинался их сбор. Но собирать ореховый урожай считалось не таким уж простым делом: по народным верованиям, лесные чащи в это время переполнены нечистой силой, а потому без оберега соваться в лес — себе дороже.Ну, а тем, кто, преодолев все трудности, все же добирался до зарослей орешника, народные традиции предписывали обязательно попробовать первый сорванный ими в этом сезоне орех. Так, по некоторым приметам, можно было узнать свое ближайшее будущее: если попадется недозрелый орех — вас ожидают новости, горький — надо готовиться к тяжелому году, сладкий обещает удачу.

А у незамужних девушек существовала своя трактовка ореховых примет: спелый, сладкий орех — к большой любви, недозрелый — к важной новости, связанной все с той же любовью, гнилой орех — к беде, а горький — к проблемам в личных отношениях.

Существовали РёВ РґСЂСѓРіРёРµ приметы. Хотите верьте, хотите — нет, но в народе утверждают, что тому, РєРѕРјСѓ в лесу на голову упадет орех, будет во всем сопутствовать удача. Р очень РєСЂСѓРїРЅРѕ повезет человеку, нашедшему РґРІР° сросшихся ореха. Только нужно поднять их левой СЂСѓРєРѕР№ и положить в кошелек…

Р конечно, РІСЃРµ знали, что, если уродилось РјРЅРѕРіРѕ орехов, в следующем РіРѕРґСѓ можно ожидать богатого урожая зерновых.

Ореховый Спас — это еще и время окончания полевых работ и начало подготовки к зиме. Кроме съестных заготовок, делали запасы освященных в этот день колосков пшеницы нового урожая, некоторых фруктов, орехов и воды, чтобы в течение года использовать их при изготовлении оберегов для всей семьи (к ним добавляли еще и ореховые ветки) или для приготовления снадобий по народным рецептам.

Заготавливали в Ореховый Спас и банные веники, обязательно добавляя в них ветки лещины. Считалось, что такой веник обладает особой целительной силой.

Праздничный стол

К Третьему Спасу заканчивалась СѓР±РѕСЂРєР° зерновых. Поэтому его еще называли Хлебным. РР·В РјСѓРєРё РЅРѕРІРѕРіРѕ урожая принято было обязательно печь РїРёСЂРѕРіРё с разнообразнейшей начинкой, а также хлеб, который тоже несли в церковь на освящение. В некоторых местностях принято было хранить за образами последний кусочек такого освященного хлеба, завернутый в полотняную тряпочку. Наши предки верили, что это обязательно принесет РІВ РґРѕРј достаток.

Считалось также, что можно избежать любых финансовых проблем, если за праздничным столом попробовать все блюда, предложенные хозяйкой. А столы к этому празднику накрывали богатые. На них, кроме других продуктов, обязательно присутствовали мед, яблоки, орехи, сладкие булочки с фруктовой и ягодной начинкой. Принято было угощать этими продуктами всех нуждающихся и странствующих и оказывать им посильную помощь.

А еще существовала традиция дарить друг другу в этот праздник полотняные полотенца.

Приметы дня

В этот день наблюдали за поведением птиц. Считалось, что если к Третьему Спасу аисты уже улетят на юг, то на Покров (14 октября) можно ждать сильных морозов, зато весна будет солнечной и теплой.Если перелетные птицы задерживаются с отлетом, осень будет теплой, зима начнется не скоро, а весна выдастся прохладной.

В этот день именины празднуют: Анна, Аким, Александр, Герасим, Демид, Лаврентий, Нил, Степан и Яков.

Факты